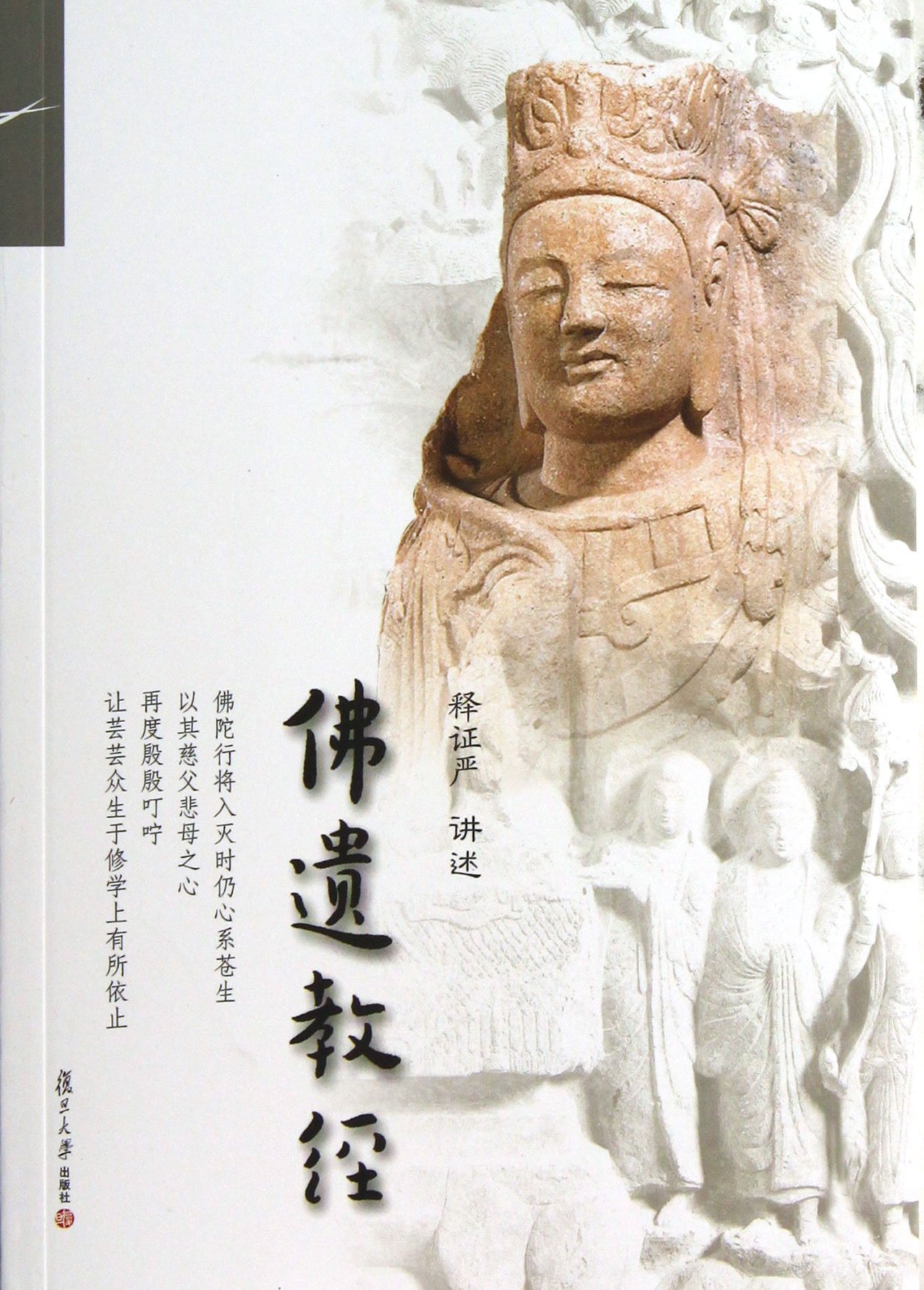

《佛遗教经》是佛陀涅槃前对弟子们的最后教诫,字字珠玑,句句恳切,凝聚了佛陀一生教法的精髓。这部经典如同一位慈父远行前的临终嘱咐,充满了对弟子的深切关怀和殷切期望。

戒律是解脱的根本

佛陀在经中强调:"戒是正顺解脱之本,故名波罗提木叉。"他将戒律比作世间所有的光明中最为殊胜者,能够除灭众生的一切烦恼和黑暗。在佛教三学"戒定慧"中,戒律居于首位,是修行的基础。没有坚固的戒律作为根基,禅定和智慧就如同空中楼阁,难以稳固。

佛陀具体教导弟子们要节制五根,不让心识被外境所牵。当眼耳鼻舌身接触色声香味触时,要保持正念,不被贪爱和憎恨所左右。这种教导在现代社会显得尤为重要。在这个信息爆炸、物欲横流的时代,我们的六根时刻被各种刺激所轰炸,如果不能善加守护,内心就很难获得真正的安宁。

少欲知足的生活态度

"知足之法,即是富乐安稳之处。"佛陀教导弟子要少欲知足,安贫守道。知足不是消极的妥协,而是对生命需要的清醒认知。唯有知足,才能从无休止的追逐中解脱出来,享受内心的富足和安乐。

在现代消费主义盛行的社会,人们被各种广告和营销手段刺激,不断产生新的欲望,陷入"拥有更多,渴望更多"的恶性循环。学习《佛遗教经》的少欲知足思想,能帮助我们重新审视生活的真谛,从物质的奴役中解放出来,回归心灵的自主和自由。

精进不放逸的修行精神

"汝等比丘,昼则勤心修习善法,无令失时;初夜后夜,亦勿有废。"佛陀教导弟子要精进不放逸,如同救火燃头般急切。这种精进不是紧张和焦虑,而是对修行机会的珍惜和对解脱的渴望。

对于现代修行者来说,这种精进精神同样重要。人生无常,生死事大,我们应当把握每一个当下,精进修学。但精进不等于急进,而是要像经中所说"节身时食,清净自活",保持中道,不缓不急,持之以恒。

忍辱柔和的心性修养

"忍之为德,持戒苦行所不能及。"佛陀特别强调忍辱的功德。忍辱不是懦弱的表现,而是智慧的选择。能够忍辱的人,如同坚固的大地,能够承载一切,不为外境所动。

在现代人际关系复杂的社会中,学习忍辱的智慧尤为重要。当我们遇到不公正的待遇、他人的毁谤或生活中的逆境时,能够以忍辱的心态坦然面对,不仅能够避免更多的冲突和痛苦,还能在逆境中磨练心性,增长道业。

添加师父微信

添加师父微信

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。

本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。

发表评论