面相学,作为相术中最具代表性的分支,源远流长。其集大成之作《麻衣相法》,奠定了后世面相学的理论基础,提出了“相不独论”的核心思想。本文将深入探讨面相学的历史渊源、哲学基础,以及现代科学对其的审视与解读。

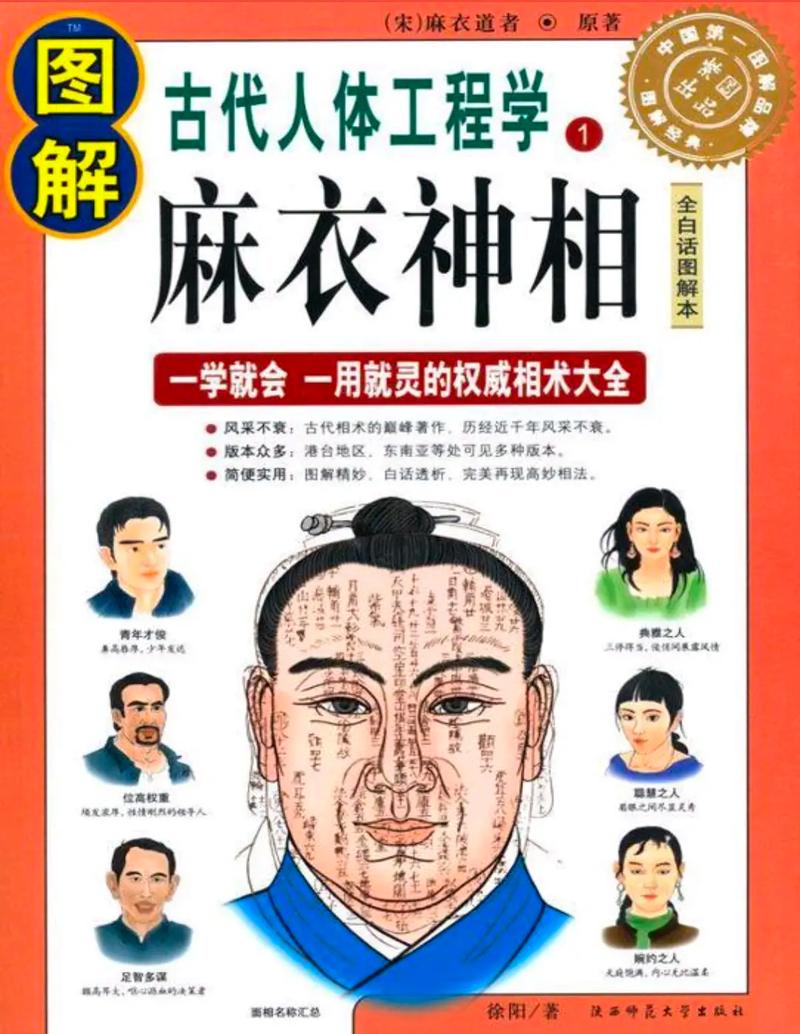

面相学的历史可以追溯到先秦时期。古代圣贤认为“有诸内,必形于诸外”,一个人的内在精神状态、健康状况乃至命运轨迹,都会在其外在容貌、气色、神态上有所体现。《麻衣相法》系统性地将面相分为十二宫、十三部位,并详细论述了额、眉、眼、鼻、口、耳等各部位的特征与象征意义。例如,“问禄在额”,额头代表一个人的先天智力、早年运势和官禄;“问富在鼻”,鼻子被视为财富宫,关系着一个人的理财能力和物质积累。

然而,《麻衣相法》的精髓在于其辩证思想——“相不独论”。这意味着不能孤立地根据某一个器官的优劣来断定吉凶。一个高挺的鼻子若配以一双无神的眼睛和薄弱的耳朵,其富贵之力便会大打折扣。面相的分析必须强调整体性与协调性。此外,“心相”更是被提升到至高地位。宋代名相陈抟便有“心者貌之根,审心而善恶自见”的论断。一个人的心地善恶、性情修养,会随着时间的推移,逐渐改变其面部神态与肌肉纹理,这便是“相由心生”的深层逻辑。一个内心宽厚的人,久而久之会形成慈眉善目的相貌;而一个心胸狭窄、斤斤计较的人,则容易显现出刻薄紧绷的面容。

从现代科学的角度审视,面相学虽非精确的科学,但其背后蕴含着一定的心理学、生理学和社会学原理。

生理学关联:某些面部特征确实与先天遗传和激素水平有关。例如,下巴方正、颧骨高耸的男性,通常睾丸酮水平较高,这可能与更具攻击性和支配欲的性格相关,在古代或某些社会环境下可能更容易获得社会地位。

心理学与表情印记:一个人的长期情绪状态会在大脑中形成固定的神经回路,并通过面部肌肉的反复收缩,形成所谓的“表情纹”。一个长期乐观爱笑的人,眼角和嘴角会形成上扬的纹路(鱼尾纹和笑纹),给人以亲和感;而一个长期忧愁焦虑的人,则容易在眉间、额头形成川字纹和抬头纹,显得愁苦。这些表情印记是社会判断一个人性情的重要线索。

社会认知与“面相歧视”:在社会互动中,人们会不自觉地根据面相形成第一印象。例如,面相敦厚者更容易被信任,而眼神游离者可能让人感到不安。这种“快速判断”是人类进化中形成的生存本能,虽然可能失之偏颇,但确实影响着一个人的社会机遇。

综上所述,传统面相学是一门融合了统计学、心理学和人生哲学的复杂学问。在现代社会,我们不应将其视为宿命论的迷信,而可以将其作为一种自我认知与修养的工具。通过了解面相背后的原理,我们可以反观自身,致力于内心的修养与提升,当我们的心态变得更为积极、豁达时,我们的“相”自然会随之改变,从而吸引更积极的人际关系和人生机遇。这才是千年相术智慧留给我们的真正启示。

添加师父微信

添加师父微信

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。

本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。

发表评论